Un autodafé, c'est d'abord un actus fidei, un acte de foi.

Mais comme l'inquisition ne donnait guère de choix dans la foi et finissait par brûler toute suspicion, le feu pour purification, expiation...l’autodafé est devenu destruction.

On connaît peu Diego de Landa, un moine franciscain envoyé évangéliser le Yucatán, qui fit brûler d'inestimables Codex Mayas en 1524, comme si effacer la mémoire modifiait le cœur...

On connaît plus le grand autodafé du 10 mai 1933 à Berlin, brûler les ouvrages des grands auteurs juifs pour nier leur contribution à l'humanité, tenter d'effacer tout ce qu'on pourrait devoir à l'autre et se purifier de ces odieuses pensées... Jeter des livres au feu en criant des hourras, cracher encore pour attiser les flammes, et Goebbels très fier qui annonce l'avènement d'un nouveau monde, sans souillures....

Je suis allée à Berlin.

J'ai posé mes pieds à l'endroit...

Au milieu des pavés, un mètre carré vitré, une bibliothèque, virginale, vide...

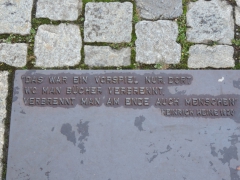

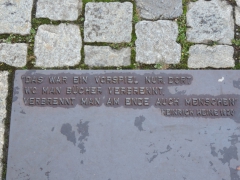

Et une plaque de cuivre où l'on peut lire la citation prémonitoire de Heine

« Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen ».

Comment imaginer, en 1820, que là où on brûle des livres, on finira par brûler des hommes ?

Je ne vais pas revenir sur la barbarie, sur l'extermination.

Pour moi, brûler un livre, comme brûler un drapeau, c'est plus qu'un symbole, c'est pour moi d'une violence inouie, non par la douleur physique, mais par les objectifs du geste : nier l'autre, l'effacer, tenter de se purifier...

Les pieds à l'endroit, je regarde autour de moi, dans le froid de l'hiver tout est calme, propre, la vie ne s'est pas consumée, l'Allemagne s'est relevée.

Et nous n'avons pas oublié.

Je me demande souvent ce qui restera de moi quand je ne serai plus que cendres... Pas grand chose de tangible, rien vraiment de palpable mais de l'inéfable j'espère, de l'inéfaçable, dans le coeur de ceux qui m'ont aimé, que j'ai croisé...

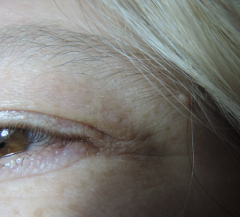

( Photo " Bérénice rebelle", Ludovic Florent http://www.ludovicflorent.com/ )

Ce n'est pas orgueil de l'écrire, je sais que ces souvenirs seront blessures pour eux. Il faut transformer la douleur en douceur, la chaleur du moment partagé, le poids du réel, que même les flammes ne sauraient effacer.

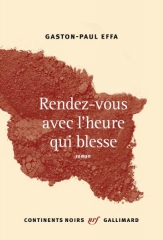

J'ai "écris un livre" qui s'intitule autodafé... J'avais besoin, à un moment de ma vie, de brûler mon idole, de me purifier peut-être , même si on ne retrouve jamais sa virginité.

Autodafé comme acte de foi, je crois en moi, je crois en toi. Je tourne la page et j'avance. Je suis en Vie.

Je regarde devant.

Je n'ai plus mal.

Je peux avoir mâle.

Je ne sais pas d'où cela vient,

Je ne sais pas d'où cela vient, Je sais d'où cela vient :

Je sais d'où cela vient :

![MERICOURT_CAMPS_DE_PRISONNIERS[1].jpg](http://jeanneovertheworld.hautetfort.com/media/01/00/555061261.jpg)