Quelques mots pour l’année qui commence.

Quand on voit comment tourne le monde, on se demande s’il faut oser des vœux.

Il va trop vite pour moi.

On se réveille le matin, effrayé d’avance par les news de la nuit, on se laisse avoir par la peur mais le lendemain, une autre mauvaise blague a pris place. Que deviennent nos angoisses orphelines ? Pas de suivi, pas de service après-vente. Les guerres se succèdent, on passe d’un front à l’autre, et pendant qu’on détourne le regard, des enfants meurent dans la boue et l’indifférence et l’on reste au bord du monde avec notre impuissance.

Ce rendez-vous de début d’année est plutôt le temps des bilans, alors regardons derrière, ça, je sais faire.

Encore un an. Et toujours là, na !

Il ne devrait y avoir rien d’autre à dire.

Lorsque tout va trop vite, je retourne sur le Nil et je me souviens.

Et je me souviens, je me souviens très bien

De ce que tu m’as dit ce jour-là

Il y a un an, y a un siècle, y a une éternité

« embrasse-moi... »

( emprunt à Joe Dassin )

Je me souviens avoir réalisé des rêves que je n’avais jamais fait.

Je me souviens avoir été touchée par l’histoire millénaire, par les traces laissées, souvent avec mystère. Amoureuse des sculptures que la terre laisse à sa surface, faites par le vent ou le temps, je n’ai pas moins été émue par les pierres que les hommes ont taillé et laissé là.

Le Nil, magique, mythique, mythologique aussi, forcément.

Avec ses sources lointaines, des idées d’ailleurs, c’est où l’Abyssinie ?

Avec le temps tout s'en va, avec le temps rien ne va

Des visages qu'on oublie, et quelques autres qui n' s'oublient pas

C'est loin l'Abyssinie, et c'est loin.

( Yves Simon )

J’ai aimé n’être que poussière, grain de sable supplémentaire dans le désert libyque. Être juste là, profiter de l’instant et du vide enivrant, regarder les paysages défiler, encore et encore. Depuis la fenêtre de ma cabine, ne jamais lâcher l’eau des yeux, comme hypnotisée, envoûtée, habitée. Assaillie par des vagues d’humanité, je laisse les rives défiler, un village, une palmeraie, des roseaux et des papyrus.

La civilisation est restée au loin.

Le temps est suspendu. Je me sens bien.

Voile sur les filles et barques sur le Nil

Je suis dans ta vie, je suis dans tes draps

Alexandrie où tout commence et tout finit

( Claude François )

J’oublie les temples surfréquentés et leurs marchands intéressés, j’oublie les dizaines de bateaux attachés les uns aux autres qu’il faut traverser avec de débarquer. L’Égypte est aussi un voyage intérieur.

Je me retrouve à n’avoir rien d’autre à faire que de regarder le monde, du haut du pont ou depuis mon bacon et c’est addictif.

Ce qui devait être ennuyeux m’est apparu merveilleux et tellement précieux.

Alors, en guise de vœux, je vous amène avec moi, encore un peu.

Voile sur les filles, barques sur le Nil

Ce soir j'ai de la fièvre et toi, tu meurs de froid

et toi ?

Dis-moi...

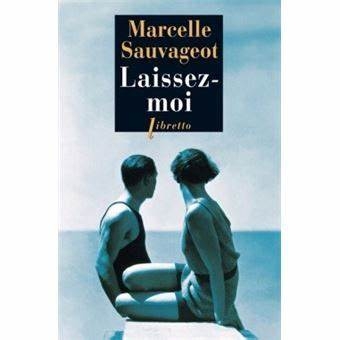

Je lis des passages de votre livre à voix haute, m’entendez-vous ?

Je lis des passages de votre livre à voix haute, m’entendez-vous ?

Une glace au Mont Rushmore et j’oublie mes soucis.

Une glace au Mont Rushmore et j’oublie mes soucis.